性同一性障害(GID)のホルモン療法

性別違和・性別不合・性同一性障害(GID)とは

性別違和・性別不合・性同一性障害(GID)とは、簡単にいえば、体の性と、こころの性が一致しないことを指します。最近の研究で、体の性は染色体によって決定されますが、心の性は、染色体とは別のところで決定されるということがわかってきています。

心が女性で体が男性の場合にはMTF(male to female)、逆に心が男性で体が女性の場合にはFTM(female to male)と呼ばれます。

性別違和・性別不合・性同一障害(GID)のほとんど方がまず行う治療は、ホルモン治療です。性ホルモンを注射するだけで、睾丸(精巣)切除をおこなわなくとも女性化が期待できたり、豊胸術を行わなくとも胸のふくらみが期待できる治療です。

しかしながら、女性ホルモンを長期摂取していると男性の不可逆の不妊化が起こったりと、治療を開始するにあたり、リスクを理解していただくことが重要です。当院では、ホルモン療法のメリット・デメリットをしっかりと説明させていただき、必要かどうかを考えていただいた上で、治療を行っています。

性別変更とホルモン療法

GIDホルモン療法をされている方が、どこをゴール地点にするかは、人によって様々です。容姿やメンタルの完全な女性化、男性化も憧れでしょうが、戸籍上の性別変更もGID治療においては一つのゴール、目標ではないでしょうか。

しかしながら、戸籍上の性別変更の条件だけは、法律によって厳格に定められていました。 従来は、GIDガイドラインが定める性別変更の要件として下記の5つを満たすことが必要とされていました。

性別変更を認める要件

- 18歳以上

- 現在結婚していない

- 未成年の子供がいない

- 生殖腺・生殖機能がない

- 変更後の性別に似た外観

④、⑤をみたす性適合手術を日本国内で行うには、精神科医師2名の診断書が必要とされてきました。しかしながら診断書をもらっても、日本国内で性別適合手術を行える医療機関が少なくハードルも高かったため、国外で手術される方が圧倒的に多いといわれていました。

しかしながら2023年、性別変更の要件として手術を強制することの是非が争われた裁判で、最高裁は、「生殖器や、外観の変更のために手術を強制するのは憲法違反」と④を憲法違反とする判決をしました。

また、⑤の外観の変更については、広島高裁で2024年7月に「当事者がホルモン治療等で女性的な体になっていることから手術なしでも⑤の外観要件は満たされる」という判決が下りました。④、⑤ともに憲法違反との判断がされたため、今後の流れとして性別の変更に手術は必要とされなくなるようです。

性別変更の診断書について

当院において性同一性障害の診断にてホルモン療法がされている方の中には、戸籍変更を考えておられる方が一定数おられます。

以前は性別適合手術、いわゆる外性器の切除等が条件として入っていましたが、上記のように2023年10月の最高裁判所の判決で、「性別変更の際に生殖能力をなくすことが必要」という条件が違憲との判決が出ました。

当院では性適合手術は行っていませんでしたが、裁判所提出用の性別変更用診断書を作成が可能になりました。

当院にて6か月以上ホルモン注射を継続している患者様のみ、以下の診断書の発行が可能です。当院にて治療歴ない場合は、精神科専門医を受診していただけますようおねがいします。

- 性同一性障害の診断書

- ホルモン治療歴記載の診断書

もう一名以上の医師の診断書や、染色体検査診断書が必要になる場合があります。法令も随時変わっていますので、詳しくは管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。

性別の変更は希望せずに、容姿、メンタルの治療を希望される場合

GID治療では、ホルモン療法は、手術をする、しないにかかわらず必要です。男性ホルモンは睾丸で、女性ホルモンは主に卵巣と、ごく少量が体脂肪から生成されます。そのため、生殖器を切除しても、必要とされる男性ホルモン、女性ホルモンは不足するため、MTF、FTMいずれの場合でも性ホルモンの定期的な投与が必要となります。

性別の変更を希望される場合

先ほど説明した通り、身体や金銭的に負担が重い性適合手術は、今後、必ずしも必要とされない流れになると思われます。しかしながら、手術を行わずに性別変更を裁判所に請求する場合には、性ホルモン投与歴や、精神科の診断書など、性同一性障害を証明する書類や、これまでのホルモン治療歴が必要となってきます。そのため、性ホルモン投与治療はされたほうがいいでしょう。

大阪のコムロ美容外科のGID治療の特徴

- 1.ホルモン血液中濃度の測定できます

- GID療法は身長、体重、性別、年齢によって、効果の度合いや発現のタイミングは変わってきます。人によって必要なホルモン注射量は変わってきますが、比較的早期に症状が出る、性格の変化や性欲の低下、生理の停止などの症状が実感できなければ、ホルモン量が不足している可能性があります。コムロ美容外科では、客観的に判断する手段として、男性ホルモンの血中濃度測定をご希望の方に行っています。

- 2.オーダーメイド治療をこころがけています。

- 年齢、性別、体重によって、必要なホルモン量は違います。血液検査の結果と自覚症状を参考にしながら、注射の量や回数を増やしたり、内服を追加して皆様それぞれに見合った処方をします。

- 3.適正な注射間隔

- 注射の間隔は基本的に2週間以内で、3週間以上間隔があいてしまうと、注射前の状態にゆっくり戻っていきます。遠方に居住していたり、仕事が忙しくて治療間隔あいてしまう場合には、MTFの場合、エストロゲンの内服薬で補うことが可能です。

MTF (男性から女性へ:Male to Female)

MTFとは「Male to Female(男性から女性へ)」の略語です。出生時に割り当てられた性別は「男性」であったものの、ご自身の性別を「女性」であると認識(性自認)している方を指します。ご自身の心の性(女性)と、身体の性(男性)が一致しないことから生じる「性別違和」に深く悩み、その違和感を解消して自分らしく生きるために、医療的なサポートを求められる方が多くいらっしゃいます。ここでは主に、ホルモン治療について説明します。

GID治療における「性別移行(トランジション)」という選択

GID治療の大きな目的は、性別への違和感を和らげ、ご本人が望む性で、心身ともに健やかな人生を送れるようにサポートすることです。当院では主に、女性ホルモン(エストロゲン)注射を使った治療をおこなっています。

身体的治療

身体的な特徴を、ご自身が認識している性(女性)に近づけていくための医学的治療法です。

ホルモン療法

女性ホルモン(エストロゲン)を投与し、身体を女性化させる治療法です。乳房の成長、なめらかな肌への変化、丸みを帯びた体つきへの変化などを促し、外見をご自身のアイデンティティに近づけることで、性別違和の軽減を目指します。

性別適合手術(SRS)

ホルモン療法で得られる変化に加え、さらにご自身の望む身体に近づけるための外科的治療の選択肢です。この手術を望むかどうか、いつ行うかはご本人の意思によって決まります。

※当院ではSRS手術は行っていません。

MTFホルモン療法で起こる心と体の変化

MTF(男性から女性へ)のホルモン療法は、女性ホルモン(エストロゲン)を投与することで、心と体を女性らしく変化させていく治療です。男性ホルモンの働きが抑えられることで、以下のような効果が期待できます。

期待できる効果

バストの成長:乳腺が発達し、乳房の脂肪が成長するため胸が膨らみ始めます。

肌質の改善:皮脂の分泌が減少するため、毛穴が目立ちにくくなり、ニキビができにくくなります。

体つきの女性化:筋肉が減少し皮下脂肪が増えることで、丸みを帯びた女性らしい体つきに近づきます。

脱毛の改善:頭髪の薄毛の進行が緩やかになる効果が期待できます。

性欲の低下:男性ホルモンの減少に伴い、性欲が落ち着きます。

精神的な変化:気分が穏やかになるなど、内面的な変化を実感する方もいます。

変化が現れる時期の目安

治療開始後1~4ヶ月:多くの方が身体的な変化を実感し始めます。

治療開始後 約半年:バストの成長など、一部の変化は元の状態には戻らない「不可逆的」なものとなります。

当院の治療方法について

当院では、患者様一人ひとりのご希望や状態に合わせて、ホルモン療法を進めてまいります。2週間おきのプロギノンデポー(女性ホルモン)の筋肉注射が基本ですが、男性ホルモン分泌が多い場合や、より効果を出したい場合には、内服薬や塗り薬の併用をお勧めします。

① 基本の治療(女性ホルモンの筋肉注射)

MTFホルモン治療の基本となる治療で、効果の予測やしやすく、体の負担が少ないのが特徴です。筋肉注射された女性ホルモンは、静脈に吸収され心臓へ戻り、体全体にいきわたります。女性ホルモンの筋肉注射療法は、肝臓への負担が少なく効果が出やすいのですが、注射のためにクリニックに足を運んでいただく必要があります。

薬剤: プロギノンデポー10㎎(女性ホルモン製剤)

方法:2週間に1回のペースで、肩またはお尻に筋肉注射します。ゆっくりと体に吸収されるため、安定した効果が持続します。3週間で、ほぼ分解吸収されるといわれています。

投与量: 効果や体調を見ながら、1回あたり1〜3アンプルで調整します。頭髪が薄い、筋肉量が多い、毛穴が開き気味など、男性ホルモンの分泌量が多い方は、初回から2A以上をお勧めします。

② 効果をより高めたい方へ(内服薬、塗り薬の併用)

女性ホルモン筋肉注射後、体内に入った女性ホルモンは、肝臓で徐々に分解されていくため、効果も減少してゆきます。血液中の女性ホルモン量が徐々に減少し、注射後1週間くらいで効果が少なくなったと体感される方もおられます。ホルモン療法の効果を十分に出したい場合には、内服薬や、塗り薬で女性ホルモンを追加することをお勧めします。

内服薬

薬剤:プレマリン錠(0.625mg)

方法:内服薬を注射と合わせて毎日服用することで、体内の女性ホルモン濃度を常に安定させ、より継続的な効果を維持しやすくします。通常1日1錠から開始し、効果を見て必要に応じて追加して行きます。

注射に次いで効果がありますが、肝臓で分解されやすいため、持続期間が短く毎日服用が必要です。肝臓に負担がやや重くなるのも注意してください。注射後1週間後くらいから次のホルモン注射まで服用することで、血液中の女性ホルモン濃度の低下を抑えます。

塗り薬

薬剤:ル・エストロジェル(スプレータイプの女性ホルモン製剤)

方法:ル・エストロジェルは、女性ホルモンのひとつであるエストラジオールを含む経皮吸収型のジェルで、女性の更年期障害の治療にも使われるお薬です。左右両方の前腕から肩にかけてに1日1回塗って伸ばし使います。女性ホルモンがゆっくりと経皮吸収され効果を発揮します。注射や内服と比べて穏やかに作用しますが、内服よりも肝臓に与える負担は少なく、安全に使えるのが特徴です。

プレマリン錠と同じく、女性ホルモン注射後1週間後くらいから次回の注射の前日までの使用をお勧めします。

ル・エストロジェルの使い方

成人は1回2プッシュ(主成分として1.08mg)を1日1回、両腕の手首から肩までの広い範囲に塗ります。

なお、症状に応じて適宜減量されますが、減量する場合は、1回1プッシュ(主成分として0.54mg)を1日1回、両腕の手首から肩までの広い範囲に塗ります。

必ず指示された使用方法に従ってください。

顔面、乳房、外陰部や粘膜には塗らないでください。

ル・エストロジェル(80g/1本)約42日分 4.180円

【公式】ル・エストロジェル製品情報 | 富士製薬工業株式会社

女性ホルモン注射に加えて、内服や、ジェルを追加した方が良い理由とは?

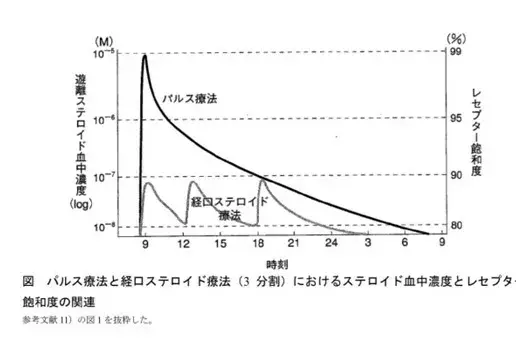

このグラフは、ステロイドを注射(パルス療法)した場合と、経口(内服)投与した場合の血液中の濃度の変化をグラフにしたものです。注射後、数十分で血液中の女性ホルモン濃度は最高になり、その後下がってゆきます。 女性ホルモンも脂溶性ステロイドの仲間であり、作用時間の差はありますが、このような曲線を描きます。注射(パルス療法)のグラフをみてもらえばわかりますが、注射後しばらく経過すると血液中の薬剤濃度は著しく低下し、結果として効果があまり感じられなくなります。

対処の方法としては二つあり、一つは毎週注射をする、もう一つは女性ホルモンを自宅で補充するという方法があります。当院では、注射後1週間目から次回の注射までを、プレマリン錠やル・エストロジェルで補うことで、病院に通う日数を増やすことなく効果を上昇させることが可能です。

まとめ

プロギノンデポー注射は効果が大きいのですが、徐々に肝臓で分解されていくために数日後から濃度が下がり効果も落ちてきます。

女性ホルモンの内服薬(プレマリン錠)や、塗り薬のル・エストロジェルを1週間後くらいから使うことで、通院回数を増やすことなく女性ホルモン血液中濃度の低下を防ぎ、満足度を上げることが可能です。

FTM (女性から男性へ:Female to Male)

【FTMホルモン治療】注射の種類(テスチノンデポー/リアンドロン)とは?

FTM(Female to Male)の方が、ご自身が望む男性的な身体へ近づくために行う「ホルモン治療」。その中心となるのが、男性ホルモン(テストステロン)の注射です。しかし、「注射にはどんな種類があるの?」「費用はどれくらい?」「副作用が心配…」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ここでは、大阪のコムロ美容外科で取り使っているFTMホルモン治療薬の代表的な2種類の注射 「テスチノンデポー」 と 「リアンドロン」 について、その効果、費用、副作用、そしてメリット・デメリットを詳しく比較・解説します。ご自身に合った治療法を選ぶための参考にしてください。

FTMホルモン治療で用いられる注射の種類と比較

男性ホルモン注射には、効果の持続期間によって大きく2つのタイプがあります。それぞれの特徴を理解し、ご自身のライフスタイルや希望に合ったものを選びましょう。

短時間作用型:「テスチノンデポー」

説明: 日本国内のクリニックで広く使用されている、約2週間に1回の頻度で注射する短時間作用型の男性ホルモン製剤です。

特徴: 注射後に数分で血中濃度がピークに達し、その後なだらかに低下していきます。約2週間で閾値(効果が出る濃度)を下回り、約3週間でほぼすべて分解されます。

メリット:

コストが比較的安い: 長時間作用型に比べて、数ヶ月単位で見た場合の薬剤費を抑えられます。

デメリット:

血中濃度の波が大きい: 注射から7〜10日ほど経つと血中濃度が低下し、ホルモンの枯渇症状(気分の落ち込み、倦怠感など)を感じる方がいます。

注射直後の不調: 人によっては、注射後数分~数時間でテストステロンが過剰になり、一時的な気分不良や頭痛を感じることがあります。

通院頻度が多い: 2週間に1度の通院が必要です。

当院の対応:

当院では「テスチノンデポー250mg」を使用しています。血中濃度の変動による不調が見られる方には、1週間に半量ずつ注射するなど、投与方法の調整も可能です。

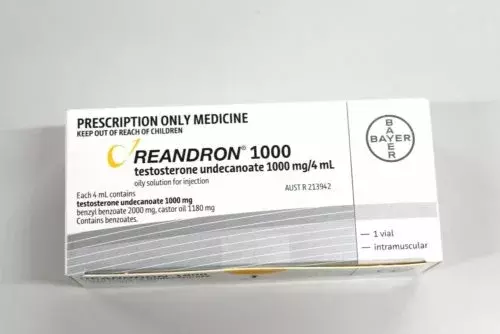

長時間作用型:「リアンドロン」

説明: 海外で主流となっており、近年日本でも導入が進んでいる長時間作用型の男性ホルモン製剤です。約3ヶ月(12週間)に1回の注射で効果が持続します。

特徴: 一度の注射で長期間にわたって、男性ホルモンの血中濃度を安定して保つことができます。

メリット:

血中濃度が安定: ホルモン濃度の波が小さいため、枯渇症状などが起こりにくく、安定した効果を実感しやすいです。

通院の手間が少ない: 約3ヶ月に1度の通院で済むため、学業や仕事で忙しい方、遠方にお住まいの方の負担を大幅に軽減できます。

デメリット:

薬剤コストが高い: 3ヶ月分のテスチノンデポーと比較すると、薬剤費そのものは高くなります。

注射直後の不調: テスチノンデポーと同様に、注射後2〜3日は血中濃度が高くなるため、頭痛や気分不良を感じる方がいます。

FTMホルモン治療で用いられる注射の種類と比較

| 項目 | テスチノンデポー(短時間作用型) | リアンドロン(長時間作用型) |

|---|---|---|

| 投与間隔 | 約2週間に1回 | 約3ヶ月(12週)に1回 |

| 血中濃度の安定性 | 変動が大きい(枯渇症状が出やすい) | 安定している |

| 薬剤コスト | 比較的安い | 比較的高額 |

| 通院の負担 | 大きい(頻繁な通院が必要) | 小さい |

| 費用対効果 | 薬剤費を抑えたい方向け | 通院コスト(交通費・時間)を重視する方向け |

Point: どちらの治療法を選ぶかは、「費用」「通院頻度」「効果の安定性」の何を重視するかによって決まります。トータルの費用だけでなく、ご自身の生活スタイルも考慮して、医師と相談しながら決定することが大切です。

男性ホルモン治療で期待できる身体の変化(効果)

ホルモン治療を継続することで、心と身体を一致させるための様々な変化が現れます。

- 声変わり:声が低くなります

- 毛の変化:ひげや体毛が濃くなります

- 月経の停止:多くの場合、数回の投与で月経が止まります

- 体格の男性化:筋肉がつきやすくなり体重が増加します。皮下脂肪が減少し、内臓脂肪が増えることでより男性的な体つきに変化します

- メンタルの変化・性欲亢進

これらの変化は、治療を継続することで徐々に現れ、理想の身体像に近づけてくれます。

GIDのホルモン治療における副作用・リスク

ホルモン治療は効果が大きい一方で、副作用やリスクも伴います。治療を始める前に必ず理解しておきましょう。

一般的な副作用

肝機能への影響:投与されたホルモンは肝臓で分解されるため、血液検査で肝機能の数値(AST、γ-GTPなど)が悪化することがあります。多くは軽度ですが、飲酒量が多い方などは注意が必要です。

過敏症状/気分の変動/頭痛

元に戻らない(不可逆的な)変化

一度変化すると、ホルモン投与を中止しても元に戻すのが難しい変化です。

声の変化(嗄声):低くなった声は元に戻りません。

多毛:濃くなった体毛は、投与を中止してもそのまま残ることが多いです。

陰核肥大

将来に関わる重要なリスク

生殖機能(妊孕性)の低下・消失:ホルモン治療は卵巣の機能に影響を与え、不妊になるリスクがあります。将来子どもを持つことを考えている場合は、治療開始前に性機能温存(卵子凍結など)について検討することが非常に重要です。治療を数ヶ月で中断したとしても、生殖機能が回復しない可能性があります。

治療の費用

施術時間は筋肉注射を行う場合2~3分程度です。

| 項目・薬剤 | 費用 |

|---|---|

| 【MTF】卵胞ホルモン(エストロゲン)注射 | 2,750円/1A 4,400円/2A 5,500円/3A |

| 【MTF】エストロゲン内服薬(プレマリン錠) | 1シート(30日分)6,600円 |

| 【MTF】ル・エストロジェル | 80g/1本(約42日分)4,180円 |

| 【FTM】テストステロン注射(リアンドロン1000㎎) | 33,000円/1V(4cc) |

| 【FTM】テストステロン注射(テスチノンデポー250㎎) | 3,300円/1アンプル(1cc) |

| 採血 | 初回5,500円(肝機能、凝固系) 2回目以降2,750円 |

| テストステロン血中濃度測定 | 2,750円(希望者のみ) |

GIDのホルモン治療のよくある質問

Q.ホルモン治療で癌のリスクは上昇しますか?

A.性ホルモンと関連性のある癌として、男性ホルモン(テストステロン)の場合は、前立腺がん、女性ホルモン(エストロジェン)の場合は、乳がん、子宮体癌、卵巣がんがあげられます。更年期障害の患者に対して、それぞれ性ホルモンを投与した際の癌発生のリスクについて、欧米で研究データが出ています。

男性ホルモンの場合は、テストステロン補充療法を受けた男性の前立腺特異抗原(PSA)値が上昇したものの、がんの発症は確認されなかったという報告があります。

女性ホルモンの場合は、

1.乳がん:ホルモン補充療法(HRT)を受ける女性では、乳がんのリスクがわずかに上昇することが報告されています12。特に、エストロゲンとプロゲステロンを併用する療法(EPT)は、乳がんリスクを増加させる可能性があります。

2.子宮体がん: エストロゲン単独療法(ET)は、子宮内膜がんのリスクを増加させることがありますが、プロゲステロンを併用することでこのリスクは軽減されます。

3.卵巣がん: 一部の研究では、長期間のホルモン補充療法が卵巣がんのリスクをわずかに増加させる可能性が示唆されています。

男性に子宮や卵巣はなく、女性には前立腺がありませんので、GIDのホルモン療法において問題となるのは、MTFの乳がんのリスクのみとなります。

男性の乳がん症例も報告されていますので、心配な方は、超音波エコーやマンモグラフィーでの定期的な検診をおすすめします。

当院では超音波エコー装置を備え付けていますので、医師にご相談ください。

※乳がんは一般的に女性に多い疾患ですが、男性の乳房に発生すること(男性乳がん)もあり、乳がん全体の約1%を占めるといわれています。米国のデータでは、女性が生涯を通じて、8人に1人乳がんに罹患するのに対して、男性では生涯を通じて1000人に1人が乳がんに罹患するとされています。あらゆる年齢の男性に発生しますが、発症者が多いのは60~70代の年代です。

さらにその先を望まれる方へ

ホルモン注射療法の効果が出ると、外科的治療を行わなくても、精神面はもちろん、身体面でも上記のような異性化の特徴が出てきます。

しかしながら、戸籍上の性別変更まで行いたい場合には、裁判所での決定が必要になりますが、ホルモン注射療法を続けているだけでは認められることはありません。 裁判所の許可得るためには、性別を外観上区別している器官(臓器)、男性の場合は、精巣(睾丸)と陰茎(ペニス)、女性であれば、卵巣と精巣を、手術で取り除く必要があります。ちなみに、男性の場合、膣、外陰部形成、女性の場合、膣閉鎖、ペニス形成は必ずしも必要ありません

日本国内で性転換手術を受けるためには、精神科専門医2名の診断書が必要になってきます。

MTFの豊胸術と、FTMの乳腺切除術は、戸籍変更の条件には含まれず当院で手術が可能です。

大阪のコムロ美容外科では、診断書の発行と、乳腺切除術、豊胸術以外の性転換手術は行っていませんが、他の専門医への紹介をさせていただきますのでご安心ください。

睾丸、卵巣摘出術について、メリット、デメリット

GID治療では、MTFは女性ホルモン、FTMは男性ホルモンを投与しますが、もともと体内で分泌されている男性ホルモンや女性ホルモンが、ホルモン注射の効果を打ち消すため、必要投与量はどうしても多くなります。では、睾丸や卵巣を切除した場合はどうなるでしょうか?

メリット

- ホルモン投与の効果が大きくなる

- 長時間持続するようになる

デメリット

- 抑うつ症状、意欲低下、骨粗しょう症などの更年期障害が出る可能性がある

- 生殖機能が完全に失われ、こどもを作れなくなる

特に更年期障害症状緩和のため、GID治療を行いつつ、男性ホルモン、女性ホルモン補充療法が必要になる可能性があります。手術を考えておられる場合は、医師にご相談ください。

監修医情報

- 医師

- 医療法人秀晄会コムロ美容外科(大阪・心斎橋)

院長 池内 秀行(いけうち ひでゆき)

- 経歴

-

- 1996年 神戸大学医学部卒業・同大麻酔科入局

- 2000年 大手美容外科 入職

- 2001年 コムロ美容外科入職

- 2006年 心斎橋コムロ美容外科クリニック 院長就任

- 資格

-

- 日本麻酔科学会会員

- 麻酔科標榜医

- 日本美容外科学会(JSAS)会員

- 美容外科(JSAS)専門医

- アラガンボトックスビスタ認定医

- アラガンジュビダーム認定医